-

인간을 향한 마음에서 태어나는 창조력(세종)血가되는 片鱗들.. 2009. 2. 24. 08:16

한반도의 역사에서 세종만큼 유명한 인물도, 큰 업적을 남긴 이도 없을 것이다. TV드라마 <조선왕조오백년>을 집필한 신봉승 작가는 “세계 어느 나라 어느 시대 어느 임금을 봐도 세종보다 훌륭한 왕을 보지 못했다”고 말하기도 했다. 세종이 이룬 수많은 업적은 대개가 높은 창의성과 인간을 향한 깊은 마음을 동시에 담고 있다. 그중 훈민정음 창제는 반만년의 우리 역사에서 가장 창의적이고, 가장 위대한 업적으로 평가받고 있다.

한반도의 역사에서 세종만큼 유명한 인물도, 큰 업적을 남긴 이도 없을 것이다. TV드라마 <조선왕조오백년>을 집필한 신봉승 작가는 “세계 어느 나라 어느 시대 어느 임금을 봐도 세종보다 훌륭한 왕을 보지 못했다”고 말하기도 했다. 세종이 이룬 수많은 업적은 대개가 높은 창의성과 인간을 향한 깊은 마음을 동시에 담고 있다. 그중 훈민정음 창제는 반만년의 우리 역사에서 가장 창의적이고, 가장 위대한 업적으로 평가받고 있다.

사실 훈민정음을 누가 만들었는지에 관해선 여전히 해석이 분분하다. 세종이 혼자 만들었다는 분석과 세종과 집현전 학자들이 함께 만들었다는 주장, 또는 집현전 학자들이 만들고 세종이 후원했다는 의견까지. 그러나 아직 학계는 모두가 공감하는 명확한 결론을 내리지 못했다고 한다. 단, 세종이 훈민정음을 공표할 때까지 《세종실록》에 문자창제에 관한 언급이 단 한마디도 없다는 점에서 본다면 세종이 홀로 비공식적으로 창제 작업을 진행했다는 주장이 설득력을 가진다. 당시 실록에는 무기 제작과 같은 극비 사항조차 공식적인 언행이었다면 기록돼 있었으니 말이다.

세종은 새 문자를 만들어 단독으로 쓰겠다는 생각을 공표하면 엄청난 반발에 부딪칠 것이고, 중국의 협박을 받을 가능성도 농후하며, 무엇보다 학문을 자신들의 고유영역이라 여겨온 당시의 지식인 계층과 큰 대립이 있을 것을 알고 있었을 것이다. 하지만 그는 자신의 신념을 굽히지 않았다. 이는 훈민정음 창제 동기에서 이해할 수 있다. 바로 ‘어리석은 백성이 이르고자 할 바 있어도 이르지 못하는 사람이 많기에 그런 백성들을 편안하게 하기 위함’이 아니었던가.

여겨온 당시의 지식인 계층과 큰 대립이 있을 것을 알고 있었을 것이다. 하지만 그는 자신의 신념을 굽히지 않았다. 이는 훈민정음 창제 동기에서 이해할 수 있다. 바로 ‘어리석은 백성이 이르고자 할 바 있어도 이르지 못하는 사람이 많기에 그런 백성들을 편안하게 하기 위함’이 아니었던가.

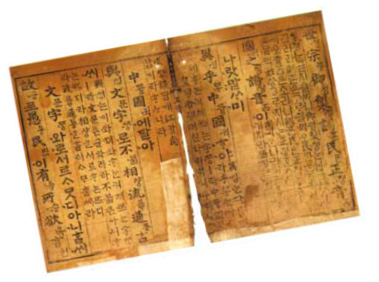

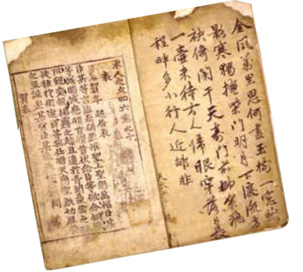

훈민정음 창제는 이두문자의 한계에서 출발했다. 일반 백성들이 이두로 의사를 전달하고 글을 읽는 데 전혀 불편함이 없었다면 굳이 새 문자를 만들 이유가 없기 때문이다. 그럼 세계의 언어학계 석학들이 입을 모아 그 위대성과 과학성을 극찬하는 훈민정음의 창제원리를 알아보자. 여덟 명의 학자들이 세종이 만든 훈민정음을 한문으로 해설한 책, 《훈민정음》에 그 원리가 나와 있다.훈민정음의 과학적 원리

《훈민정음》을 구체적으로 살펴보면, 〈예의편〉에선 음가와 운용법을 알려주고 있다. 자음에 대해선 “기역은 어김니소리이니 군(君)의 처음소리와 같고, 나란히 쓰면 의 처음소리와 같고, 키읔은 어금니소리이니 쾌(快)의 처음소리와 같다”고 설명하고 있다. 모음에 대해선 “ㅡ는 즉(卽)의 가운뎃소리와 같다”는 형식으로 설명하고 있다. 정리하면 “훈민정음의 자음은 초·중·종성 중에 초성과 종성을 차지하고 어금니소리·혓소리·입술소리·잇소리·목구멍소리 등으로 구분되었으며, 모음은 중성을 차지한다”고 나와 있다.

《훈민정음》을 구체적으로 살펴보면, 〈예의편〉에선 음가와 운용법을 알려주고 있다. 자음에 대해선 “기역은 어김니소리이니 군(君)의 처음소리와 같고, 나란히 쓰면 의 처음소리와 같고, 키읔은 어금니소리이니 쾌(快)의 처음소리와 같다”고 설명하고 있다. 모음에 대해선 “ㅡ는 즉(卽)의 가운뎃소리와 같다”는 형식으로 설명하고 있다. 정리하면 “훈민정음의 자음은 초·중·종성 중에 초성과 종성을 차지하고 어금니소리·혓소리·입술소리·잇소리·목구멍소리 등으로 구분되었으며, 모음은 중성을 차지한다”고 나와 있다.

<예의편>이 자모의 음가만 설명한다면 <해례편>은 구체적으로 그 소리의 근원과 원리를 밝힌다. 내용은 “초성과 종성을 이루는 자음에서 어금니소리 기역은 혀뿌리가 목구멍을 막는 꼴을 본뜨고, 헛소리 니은은 혀가 윗잇몸에 붙는 꼴을 본뜨고, 입술소리 미음은 입 모양을 본뜨고, 잇소리 시옷은 이의 모양을 본뜨고, 목소리 이응은 목의 모양을 본떠 자음 17개를 만들어내고, 쌍자음 6개를 만들어낸 것이다. 중성을 이루는 모음은 천[ 、], 지[ㅡ], 인[ㅣ]을 본떠 기본 글자를 만들고, 이들을 서로 결합하여 11개의 중성을 만들어냈다”는 것이다.

이처럼 훈민정음은 과학적으로 정교하게 창제돼 오늘날까지 ‘한국사 최고 발명품’으로 존재하고 있다. 비단 훈민정음뿐만 아니라 세종의 창조력은 그의 박학다식함과 열린 사고방식에서 나왔다고 볼 수 있지만, 인간을 향한 마음이 근간에 깔려 있지 않았다면 불가능했을 것이다. ‘창조’는 강한 목표의식 속에서 태동하고, ‘사랑’만큼 목표의식을 강하게 만들어주는 것은 없는 셈이니 말이다. 약 3백만 년 전 지구상에 인류가 출현한 이후로, 인간의 뇌는 공간을 뛰어넘어 동시성을 띠며 진화해왔다. 동서남북을 막론하고 동시대를 산 인간들은 비슷한 생각을 하며 살아왔음을, 인류사는 증명한다. 교통과 통신을 상상조차 하지 못했을 시절에도 곳곳에 흩어진 인간들은 비슷한 시기에 도구를 사용했고, 비슷한 시기에 촌을 이뤘던 것이 대표적인 예다. 그런 의미에서 본다면 장영실은 ‘미래를 산 인간’이라고도 표현할 수 있을 듯하다. 그가 발명한 기구들은 항상 타 대륙의 그것보다 수십 년에서 수백 년씩 앞서 있었기 때문이다.

약 3백만 년 전 지구상에 인류가 출현한 이후로, 인간의 뇌는 공간을 뛰어넘어 동시성을 띠며 진화해왔다. 동서남북을 막론하고 동시대를 산 인간들은 비슷한 생각을 하며 살아왔음을, 인류사는 증명한다. 교통과 통신을 상상조차 하지 못했을 시절에도 곳곳에 흩어진 인간들은 비슷한 시기에 도구를 사용했고, 비슷한 시기에 촌을 이뤘던 것이 대표적인 예다. 그런 의미에서 본다면 장영실은 ‘미래를 산 인간’이라고도 표현할 수 있을 듯하다. 그가 발명한 기구들은 항상 타 대륙의 그것보다 수십 년에서 수백 년씩 앞서 있었기 때문이다.

장영실은 기생의 아들로 태어났지만 신분에 대한 편견을 넘어 우리 역사의 창의력과 도전 정신의 상징으로 존재하고 있다. 특히 그는 세종대의 찬란한 문화적 업적 가운데서 그 중심에 있었던 과학 분야의 한가운데에 서 있었다.

《세종실록》에 따르면 그의 아버지는 몽골 지배 시절의 한족이었고, 어머니는 동래현 소속 기생이었다고 한다. 당시 중국인 가운데 뛰어난 기술을 가졌으나 여진족을 피해 조선으로 도망 와 있던 기술자들을 세종이 후하게 대접했다는 기록이 있는데, 때문에 장영실의 아버지도 중국인 기술자였을 것이라는 분석이 설득력을 갖는다.

장영실의 아버지도 중국인 기술자였을 것이라는 분석이 설득력을 갖는다.

장영실이 사료에 처음 등장하는 것은 태종 12년(1412년)으로 이는 세종대 이전에 그가 이미 발탁되어 궁중에서 기술자로 있었음을 나타낸다. 아울러 세종 3년(1421년)에 천문기구의 제작을 연구하기 위해 세종의 특명을 받고 중국 유학을 떠난 기록에서는 이미 그가 궁중에서 눈에 띄는 과학기술자로 인정받고 있었음을 알 수 있다.

장영실이 중국 유학 시절 중국과 이슬람의 선진기술을 익혔는지 여부는 정확하지 않다. 당시 천문기구는 최신 과학기술이었기에 타국에 유출되지 않도록 통제되어 개괄적이고 원론적인 이론 정도만 입수했을 것이라는 분석과 귀국 후 그가 보인 혁신기술들을 보면 선진기술을 적극적으로 받아들여 이들 기술을 융합했을 것이라는 분석 등이 있다. 그렇지만 분명한 건, 세종의 적극적인 지원 아래 장영실이 일궈낸 과학적 업적은 동시대의 세계사 전반을 통틀어 가장 앞섰다는 점이다. 그중 몇 가지를 살펴보자.

기술을 융합했을 것이라는 분석 등이 있다. 그렇지만 분명한 건, 세종의 적극적인 지원 아래 장영실이 일궈낸 과학적 업적은 동시대의 세계사 전반을 통틀어 가장 앞섰다는 점이다. 그중 몇 가지를 살펴보자.세계 최초, 세계 유일

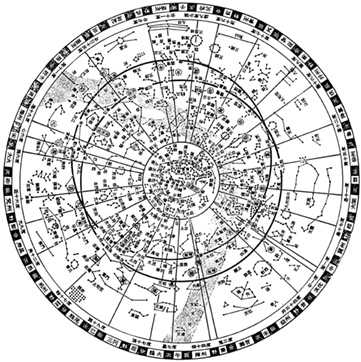

우선 혼천의(渾天儀)는 천체의 운행과 그 위치를 측정하는 기계로 중국 우주관 중 하나인 혼천설에서 비롯된 것이다. 혼천설이란, 우주는 둥근 원으로 얽혀 있고 지구는 그 속에 있는 또 하나의 둥근 원이라는 뜻으로, 곧 지구 구형설을 말한다. 장영실이 만든 혼천의는 천구의와 함께 물레바퀴를 동력으로 움직이는 시계장치와 연결되어 일종의 천문시계 기능을 했다.

천문학의 발전은 시계의 발명을 불러 앙부일구(해시계)와 자격루(물시계)를 탄생시켰다. 당시 다른 나라의 해시계는 단순히 시간만을 나타냈지만 앙부일구는 바늘의 그림자 끝을 따라가면 시간과 절기를 동시에 볼 수 있는 다기능 시계였고, 세계에서 유일한 ‘반구(半球) 해시계’이기도 했다. 또 현재 1만 원권 지폐에도 나와 있는 자격루는 물의 흐름을 이용해 자동으로 시계를 움직이게 하는 자동제어 장치가 갖춰진 일종의 자명종으로서, 장영실이 죽은 후 손상되었을 때 고칠 수 있는 사람이 없어 백 년이 지난 뒤에 복원됐다는 기록이 있다. 그만큼 독창적이면서 동시에 정밀했음을 반증한다.

과학자 장영실을 말하면 측우기 또한 빠질 수 없다. 측우기는 1441년에 발명돼 조선시대의 관상감과 각 도의 감영 등에서 강우량 측정용으로 쓰인 관측장비로, 현대의 강우량 계측기 기능을 했다. 이는 알려진 대로, 이탈리아의 카스텔리가 1939년에 만든 측우기보다 200여 년이나 앞선 세계 최초의 기상 관측 장비였다. 특히 이 측우기는 강우량을 정확히 측정하기 위해 측우기의 크기, 빗방울이 떨어질 때 생기는 오차까지 고려한, 현재 세계기상기구 WMO가 정한 측정오차에도 합격할 만큼의 정밀도를 나타낸다고 한다. ‘갑인자’의 탄생도 뺄 수 없다. 우리 민족은 고려 고종 21년(1234년)에 상정예문을 세계 최초의 금속활자를 사용해 출판했는데, 이후 큰 발전이 없다가 조선 태종 3년(1403년)에 계미자라는 금속활자를 다시 만들었으나 활자의 크기가 고르지 못해 인쇄 능률이 오르지 못했다. 이에 세종 2년에 다시 계미자보다 작고 정교한 경자자라는 활자를 만들어내어 능률을 올릴 수 있었고, 한 발 더 나아가 장영실, 이천, 이순지 등이 참여해 선명한 갑인자를 주조한 것이다. 당시 갑인자로 인쇄한 <대학연의(大學衍義)>, <분류보주이태백시(分類補註李太白時)>는 현재까지도 전해지고 있다.

‘갑인자’의 탄생도 뺄 수 없다. 우리 민족은 고려 고종 21년(1234년)에 상정예문을 세계 최초의 금속활자를 사용해 출판했는데, 이후 큰 발전이 없다가 조선 태종 3년(1403년)에 계미자라는 금속활자를 다시 만들었으나 활자의 크기가 고르지 못해 인쇄 능률이 오르지 못했다. 이에 세종 2년에 다시 계미자보다 작고 정교한 경자자라는 활자를 만들어내어 능률을 올릴 수 있었고, 한 발 더 나아가 장영실, 이천, 이순지 등이 참여해 선명한 갑인자를 주조한 것이다. 당시 갑인자로 인쇄한 <대학연의(大學衍義)>, <분류보주이태백시(分類補註李太白時)>는 현재까지도 전해지고 있다.

측우기를 통해 강우량 측정 제도가 마련된 조선은 이를 농업에 응용해 농업기상학에서 괄목할 만한 진전을 이룩했고, 갑인자의 종전 대비 두 배 향상된 인쇄 능률은 서적출판의 발전을 불러와 세종대의 문화진흥에 큰 몫을 하는 등, 장영실이 비단 과학뿐만이 아닌 조선사회 전체에 미치는 영향이 컸음을 역사는 말해준다.

이처럼 장영실이 세계 과학사에서 이룬 업적은 크지만, 당시 신분적 한계로 말미암아 업적이나 일대기가 상세히 남아 있지는 않다고 한다. 역사적 증빙자료가 충분했다면 세계 과학사의 한 페이지를 장식했을 장영실, 비록 그의 업적이 국사만이 아닌 세계사에 길이 남지는 못했지만 그가 가진 창의력과 도전정신은 우리의 DNA에 남아 있음을 믿는다. 최해는 고려시대의 문신으로 성균관 대사성 등을 지냈으나 관직 활동보다 주로 문한직(文翰職)에서 활동한 당대의 대표적인 문인이다. 그는 극도로 가난한 생활을 하면서도 저술활동에 몰두하여 많은 뛰어난 작품들을 남긴, 역경을 헤치고 창작과 예술의 불꽃을 피운 우리 역사에서 흔하지 않은 인물 가운데 한 사람이었다.

최해는 고려시대의 문신으로 성균관 대사성 등을 지냈으나 관직 활동보다 주로 문한직(文翰職)에서 활동한 당대의 대표적인 문인이다. 그는 극도로 가난한 생활을 하면서도 저술활동에 몰두하여 많은 뛰어난 작품들을 남긴, 역경을 헤치고 창작과 예술의 불꽃을 피운 우리 역사에서 흔하지 않은 인물 가운데 한 사람이었다.

개경에서 태어난 그는 나말 여초의 대표적 지식인이자 문장가로 이름 높은 최치원(崔致遠)의 후예다. 최치원의 후예로서 갖는 자부심은 생활과 학문 두 방면에서 그의 본질적 바탕을 이룬 것으로 평가되고 있다. 최해는 어려서부터 문학 방면에 뛰어난 재질을 발휘했다고 한다. 9세 때부터 시를 지었는데, 성장과정에 있어 학문이 날로 늘어 문인 선배들까지도 그의 재능을 인정하고 따랐다고 전해진다. 문인답게, 그는 작품을 통해 작품을 발표한 시기에 대한 스스로의 처지와 심리 등을 남겼다. 당시 원나라 사신들이 “고려에서 필요한 인물이 있다면 최해 하나뿐”이라고까지 말한 기록이 있을 정도로 유명했던 그의 시를 통해 젊은 날 최해의 삶을 엿보기로 하자.二十寂無聞(이십적무문) 나이 스물에 이름 없이 적막하니,

誰稱丈夫兒(수칭장부아) 누가 대장부라 말하여 줄 것인가.

我今旣云過(아금기운과) 나는 이미 그 나이를 지났어도,

一命未曾(일명미증미) 일찍이 한 번의 벼슬도 얻지 못했네.

二十一除夜(이십일제야) 스물한 살의 섣달 그믐날 밤,

空作年悲(공작조년비) 한 것 없이 한 해가 감을 슬퍼한다.

- <二十一除夜(이십일제야)>에서 이는 최해가 21세까지의 삶을 자전적으로 쓴 시의 한 부분이다. 그는 16세이던 1303년 과거에 합격했으나 자신을 후원하던 아버지의 작은 실수로 벼슬자리를 맡지 못하고 아버지의 귀양길에 따라갔다고 한다. 20세가 되던 해, 아버지가 귀양살이에서 풀려났지만 어머니를 여읜다. 이후 정9품의 예문춘추관에 임명됐지만 그의 관직생활은 순탄치 않았다. 이내 지방관인 장사현의 감무로 폄직되며 그가 지은 시에는 “재주가 없어 그리 되었다”고 여겨 스스로를 자책했음을 알 수 있다. 어려운 20대를 지나 30대 이후가 되어서야 그는 자신의 재능을 펼쳐가기 시작했다.

이는 최해가 21세까지의 삶을 자전적으로 쓴 시의 한 부분이다. 그는 16세이던 1303년 과거에 합격했으나 자신을 후원하던 아버지의 작은 실수로 벼슬자리를 맡지 못하고 아버지의 귀양길에 따라갔다고 한다. 20세가 되던 해, 아버지가 귀양살이에서 풀려났지만 어머니를 여읜다. 이후 정9품의 예문춘추관에 임명됐지만 그의 관직생활은 순탄치 않았다. 이내 지방관인 장사현의 감무로 폄직되며 그가 지은 시에는 “재주가 없어 그리 되었다”고 여겨 스스로를 자책했음을 알 수 있다. 어려운 20대를 지나 30대 이후가 되어서야 그는 자신의 재능을 펼쳐가기 시작했다.

그가 남긴 저술 중 대표적인 것으로 《동인지문(東人之文)》이 있다. 이는 신라 최치원부터 최해가 살던 충렬왕대까지의 작품 가운데 유명한 시와 문을 선집한 책으로 전체 25권으로 구성돼 있다. 《동인지문》은 우리 문학사에서 중요한 의의를 지닌다. 평생을 쫓아다닌 가난 속에서도 그는, 우리에게는 나라 밖 사람들에게 보여줄 만한 ‘글 모음집’이 없었던 점을 매우 아쉽게 생각해 문인으로서의 사명감 하나로 국가조차도 기획하지 못한 ‘큰 일’을 홀로 해냈다. 사료에 따르면, 그가 잠시 원나라에서 관직생활을 할 때, 원나라 문인에게 보여줄 문집이 없음을 매우 한스럽게 생각했고, 이에 귀국 후 10년 동안이나 계획했던 것으로 알려져 있다. 이 대목에서 창작가의 신념을 엿볼 수 있다.

《동인지문》은 우리 문학사에서 중요한 의의를 지닌다. 평생을 쫓아다닌 가난 속에서도 그는, 우리에게는 나라 밖 사람들에게 보여줄 만한 ‘글 모음집’이 없었던 점을 매우 아쉽게 생각해 문인으로서의 사명감 하나로 국가조차도 기획하지 못한 ‘큰 일’을 홀로 해냈다. 사료에 따르면, 그가 잠시 원나라에서 관직생활을 할 때, 원나라 문인에게 보여줄 문집이 없음을 매우 한스럽게 생각했고, 이에 귀국 후 10년 동안이나 계획했던 것으로 알려져 있다. 이 대목에서 창작가의 신념을 엿볼 수 있다.

이 밖에도 그가 펼친 저술활동은 당대의 누구보다도 폭넓고 깊었다. 그의 저술 가운데 현전하는 것은 자신의 시·문 선집인 《동인지문오칠》 9권과 《동인지문사륙》 15권, 《졸고천백》 2권, 그리고 《동문선》에 수록된 33편의 시 등이 있다.

20세기 최고의 과학자이자 인류 역사상 가장 우수한 두뇌의 소유자 중 한 명으로 알려진 아인슈타인은 “나의 뇌는 특별하지 않다. 다만 남들보다 조금 더 생각할 뿐이다”라고 했다. 우리 역사도 같은 메시지를 전하고 있다. 창조적 발상이란 우연이 아니라 끊임없는 열정과 강인한 신념, 그리고 사람을 향한 마음 속에서 탄생한다는 걸, 이 땅에서 숨쉰 위대한 선조들은 알고 있었던 것이다.'血가되는 片鱗들..' 카테고리의 다른 글

수잔 보일 (Susan Boyle) (0) 2009.04.16 상대를 정확하게 논박하는 법: 토론의 기술 (0) 2009.04.16 아침을 기분좋게 해주는 음악은 어떤게 있을까요? (0) 2009.03.19 카인과 아벨, 동족상잔(同族相殘)의 뿌리 (0) 2009.02.27 오바마 취임 연설문 (0) 2009.02.24